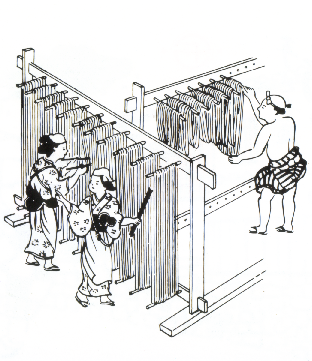

| 素麺は、奈良時代に唐から伝来した

索餅(さくべい)という揚げ菓子だっと言われています。 「索」は両手で縄を綯う意味、「餅」は小麦粉製品を意味します。小麦粉を練って細くしたものを縄のように縒り合わせた食品だったそうです。 その形状より和名 を麦縄「むぎなわ」と言い、素麺の原型と言われる中国伝来の食べ物です。伝来当初より呼び名が変化し、「索餅」→「索麺」→「素麺」 と定着しました。日本に入った後食べ方にも変化があり、保存食としても用いられました。 揚げるのではなく乾燥させ、食べるときは茹でた後に醤油・味噌・酢などに付けて食べたとみられています。 |

|

| 寛永14年(1637)

天草・島原地方の住民が徳川幕府の重税とキリスト教禁教に反抗し、天草四郎の元に集まり「島原の乱」を起こしました。

この乱により島原南部地方は殆ど無人化してしまいましたが、徳川幕府は農村復興のために移民政策をとりました。 このとき島原に移り住んだ人たちが、素麺製造が盛んだった小豆島(香川県)からの住民だったと言われています。 その後当時の城主の保護を受けながら、研究、改良を重ね、技術を磨き、自然に恵まれた土地柄を活かしながら独自の発展を遂げて来ました。 |

|

| 日本には昔から七月七日

に索餅(現在の素麺)を食べる風習があるんです。起源には2つが考えられます。 ?中国では、ある子どもが7月7日に亡くなり、その後熱病が流行ったことから病よけとしてその子の好きだった索餅をお供えし、食べるようになった。 ?「民間で行われている正月十五日の七草粥、三月三日の桃花餅、五月五日の五色ちまき、七月七日の索餅、十月初餅などを、 これより宮廷に採り入れて歳事とする」(『宇多天皇御記』)という日本古来の民間行事。 七夕に素麺を食べるのは中国伝来の厄除けのまじないと、穀物の収穫に感謝し祖先の霊を祭る日本古来の習俗とが合わさって成立したと考えられます。 その後、現在の素麺の形になってからは、七夕にそうめんを食べるのに様々な説が出てきました。 ●風水では麺類は「恋愛運を高める食べ物」だから ●そうめんを天の川に見立てているから ●そうめんを機織りの織り糸に見立てているから ●小麦の収穫を神に報告するため

|